脳血管障害

(外科)

くも膜下出血と脳動脈瘤

すべての血管障害疾患について、1つの方法に固執せず、開頭手術、血管内治療、定位手術、ガンマナイフと、あらゆる治療オプションから、患者さんの病態・状況にもっとも適した治療法を選び、これらの治療を組み合わせて、大学病院ならではの集学的な治療を行っております。 重症例や全身状態の良くない場合でも、ニューロICU(集中治療室)、HCUで集学的な全身管理を行う体制をとっており、高度で徹底した集中管理が可能です。 脳ドックなどで発見された無症候性の未破裂脳動脈瘤や、脳梗塞などの予防的手術も、徹底した安全管理のもと、積極的に行っております。 外科手術においては、顕微鏡手術はもちろんのこと、内視鏡、外視鏡を導入し、最適な方法で手術を行います。手術支援設備として、誘発電位モニタリング (MEP, SEP)、ナビゲーションシステム、ICG蛍光撮影、ドップラー血流計、術中脳波モニタリング、近赤外線モニタリング、術中脳血管撮影を完備し、徹底した安全管理のもとに手術を行っております。

くも膜下出血とは脳のくも膜の下に出血を起こした状態です (Fig.1)。クモ膜下出血によって頭蓋内圧が急激に上がり、広範に脳がダメージをうけます。最初の出血でおよそ3分の1の人は、たとえ病院に搬送されても亡くなってしまいます。残る3分の2の患者さんについても、そのまま放っておくと、1回の再出血によって2分の1の人が亡くなるといわれています。 原因としては脳動脈の一部がふくらんでできた動脈瘤(どうみゃくりゅう)の破裂によるものが大部分(80%以上)です.家系内に動脈瘤やくも膜下出血の方がいるときは発生頻度が高く,また高血圧,喫煙,過度の飲酒は動脈瘤破裂の可能性を数倍高くするという報告もあります. その他,血管奇形や外傷などもくも膜下出血の原因となりえます.死亡率が高く,手術により救命できても重篤な後遺症を残すことも多く,たいへん恐ろしい病気です 脳動脈瘤は脳ドックで2-4%で発見されます。この脳動脈瘤の破裂率は一年あたり0.95%といわれています。部位、大きさ、かたちで異なりますが、5mm以上のサイズの脳動脈瘤は治療を考慮という学会の提言があります。一方、脳動脈瘤の破裂率は決して高くありません。未破裂動脈瘤治療はあくまで予防手術です。十分に患者さんとの相談のうえ、治療を決めます。 治療法として外科治療(開頭手術)と血管内治療があります。原則として、安全性が高く、確実であり、低侵襲な治療を選択します。その観点から、血管の外からのほうが治しやすい動脈瘤は外科治療を、血管の中から治しやすい動脈瘤は血管内治療を選択することが多いといえます。 いずれにしても、現在の適切な治療水準としては、どちらの治療においても指導医・専門医がおり、双方が安全、確実に施行できることが必須といえます。

Fig.1 くも膜下出血

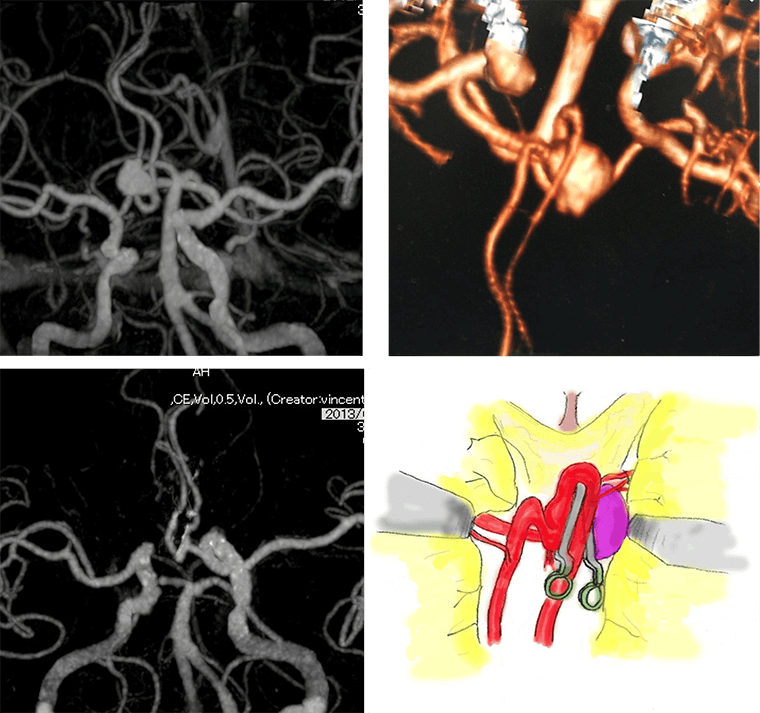

Fig.2 前交通動脈瘤クリッピング術

- 1) 開頭クリッピング術 (Fig.2, 3):外科治療では最も一般的な手技です。動脈瘤の頚部に専用のクリップでクリップします。

- 2) ラップ & クリップ法 (Fig.4):血豆動脈瘤や解離性動脈瘤に対して、血管を人工血管等でしっかり被覆し、破裂しないようにします。

- 3) トラップ & バイパス法 (Fig.5):動脈瘤のある母血管そのものを遮断し、そのかわり血流供給のためにバイパスをおきます。

聖マリアンナ医科大学では、脳血管疾患に対する専門的な診断と治療を提供しており、最新の技術を活用した低侵襲な治療も積極的に行っています。当院の脳神経外科専門医および血管内治療の専門医が、患者様一人ひとりに最適な治療法を提案し、安全かつ効果的な治療を目指します。

くも膜下出血・脳動脈瘤に関するご相談や診察をご希望の方は、お気軽に当院の脳神経外科外来までお問い合わせください。

- 血管内治療:

- 脳血管内治療のページをご参照ください。

Fig.3 巨大内頚動脈瘤 吸引減圧を併用したクリッピング術

Fig.4 血豆動脈瘤破裂によるくも膜下出血

Fig.5 巨大内頚動脈瘤 ハイフローバイパスとトラッピング

脳出血

脳出血とは、脳内の血管が破れて出血する病気のことを指します。脳卒中(脳血管障害)の一種であり、特に高血圧が主な原因とされています。脳出血が発生すると、脳内に血液がたまり、周囲の神経細胞を圧迫し、さまざまな神経症状を引き起こします。

脳出血の主な原因は以下の通りです:

- 高血圧:

- 最も一般的な原因で、血管がもろくなり破れやすくなります。

- 脳動脈瘤:

- 脳内の血管にこぶ(動脈瘤)ができ、それが破裂することで出血を引き起こすことがあります。

- アミロイド血管症:

- 加齢に伴う脳内の血管変性により、血管壁が弱くなります。

- 血液疾患:

- 血液の凝固異常などが影響する場合があります。

- 外傷:

- 頭部外傷による脳出血もあります。

- 薬剤の影響:

- 抗凝固薬や抗血小板薬の使用により、出血のリスクが高まることがあります。

脳出血の症状は出血の部位や量によって異なりますが、以下のような症状が一般的です。

- 突然の激しい頭痛

- 片側の手足の麻痺やしびれ

- 言語障害(話しにくい、理解しにくい)

- 意識障害(ぼんやりする、昏睡状態になる)

- めまいや吐き気、嘔吐

- 視力障害(視野が狭くなる、物が二重に見える)

脳出血は命に関わる重大な疾患であり、発症後の迅速な対応が重要です。上記のような症状が見られた場合は、すぐに救急車を呼び、医療機関を受診してください。

脳出血は主に画像検査を用いて診断されます。

- CTスキャン:

- 短時間で脳内の出血を確認できるため、最も一般的に使用されます。

- MRI:

- 出血の部位や範囲をより詳細に評価するのに有用です。

治療方法は出血の程度や患者の状態によって異なります。

- 内科的治療:

- 血圧の管理や脳のむくみを抑える薬剤の投与を行います。

- 外科的治療:

- 大きな血腫(血の塊)がある場合は、手術による血腫除去を検討します。内視鏡で血腫を除去する場合もあります。Fig.6

- リハビリテーション:

- 後遺症が残る場合、機能回復を目指してリハビリを行います。

Fig.6

- 血圧管理:

- 適切な血圧を維持することが最も効果的です。

- バランスの取れた食事:

- 塩分を控えめにし、野菜や果物を多く摂ることが推奨されます。

- 適度な運動:

- 無理のない範囲での運動を継続することが健康維持につながります。

- 禁煙・節酒:

- 喫煙や過度な飲酒は血管に負担をかけるため、控えることが望ましいです。

- 定期的な健康診断:

- 高血圧や糖尿病などの危険因子を早期に発見し、管理することが大切です。

聖マリアンナ医科大学では、脳血管疾患に対する専門的な診断と治療を提供しており、最新の技術を活用した低侵襲な治療も積極的に行っています。当院の脳神経外科専門医および血管内治療の専門医が、患者様一人ひとりに最適な治療法を提案し、安全かつ効果的な治療を目指します。

脳出血に関するご相談や診察をご希望の方は、お気軽に当院の脳神経外科外来までお問い合わせください。

脳動静脈奇形

脳動静脈奇形(Arteriovenous Malformation, AVM)は、脳の動脈と静脈が異常に直接つながる血管異常の一種です。本来、動脈から毛細血管を経由して静脈へと血流が流れるべきところを、AVMでは毛細血管が存在せず、動脈の高い圧力が直接静脈にかかるため、血管が破れやすく、脳出血を引き起こすリスクがあります。

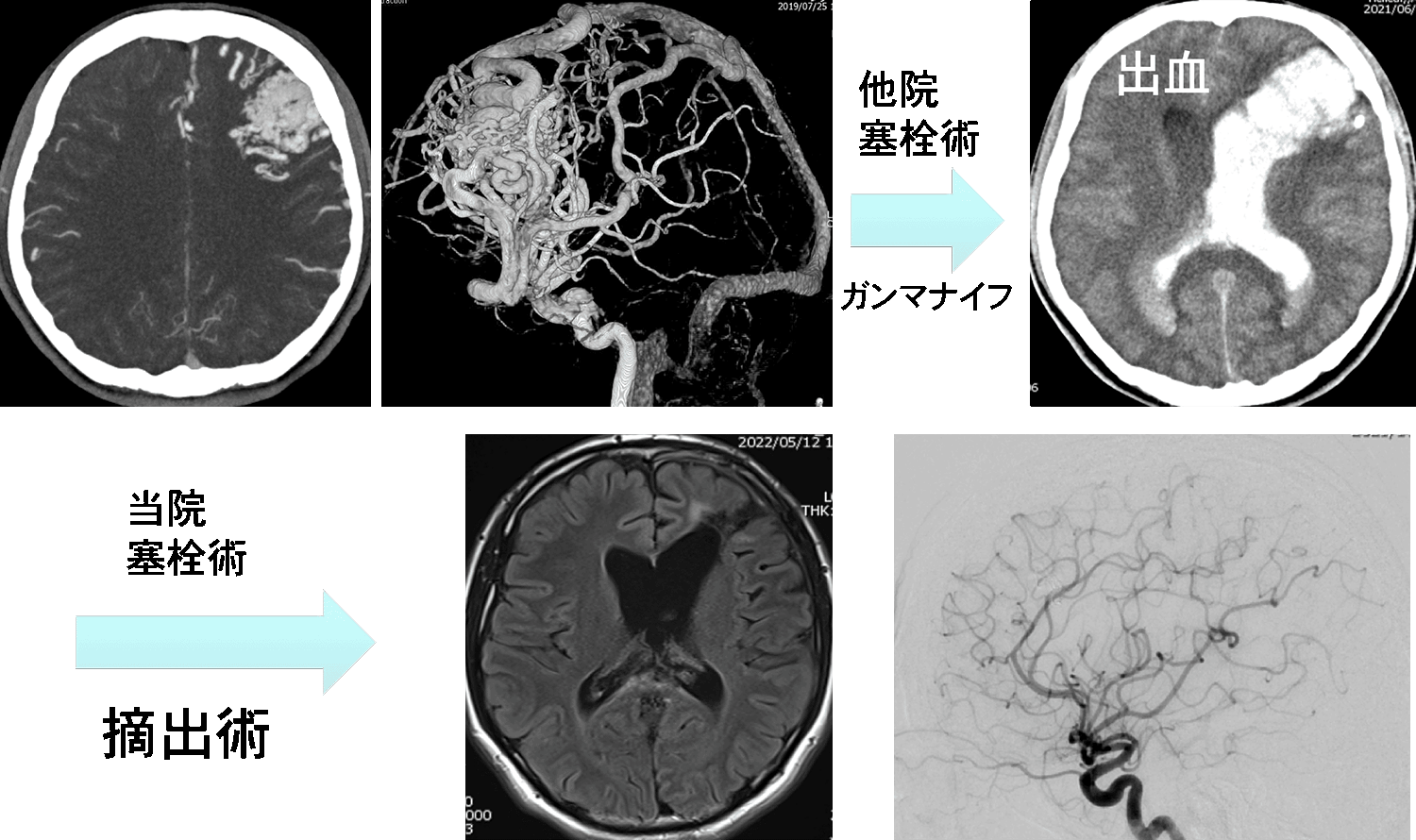

Fig.7 ひだり前頭葉脳動静脈奇形(AVM)

- 脳出血:

- 突然の激しい頭痛、嘔吐、意識障害、片麻痺などを引き起こす可能性があります。

- てんかん発作:

- 異常な血流が脳の神経細胞に影響を及ぼし、発作を引き起こすことがあります。

- 神経症状:

- 手足のしびれ、視野障害、言語障害、めまいなどが発生することがあります。

- 無症状:

- 一部のAVMは無症状のまま発見されることもあります。

AVMの診断には、以下の画像検査が用いられます。

- MRI(磁気共鳴画像):

- 血管の異常や周囲の脳の状態を詳細に評価できます。

- MRA(磁気共鳴血管撮影):

- 脳血管の構造を描出し、異常な血流の流れを確認します。

- CTおよびCT血管造影(CTA):

- 出血の有無を迅速に確認するために使用されます。

- 脳血管造影(DSA):

- 最も詳しく血管構造を評価できる検査で、治療方針の決定にも役立ちます。

- 外科的摘出術:

- 開頭手術によってAVMを直接取り除く方法で、根治的な治療となります。比較的小さなAVMに適用されることが多いです。Fig.7

- 血管内治療(塞栓術):

- カテーテルを用いて異常な血管を詰め、血流を遮断する方法です。単独で行うこともありますが、外科的摘出や放射線治療と併用されることが多いです。Fig.7

- 定位放射線治療(ガンマナイフ、サイバーナイフ):

- 高精度の放射線を照射し、時間をかけてAVMを閉塞させる治療法です。比較的小さなAVMに適しています。

聖マリアンナ医科大学では、脳血管疾患に対する専門的な診断と治療を提供しており、最新の技術を活用した低侵襲な治療も積極的に行っています。当院の脳神経外科専門医および血管内治療の専門医が、患者様一人ひとりに最適な治療法を提案し、安全かつ効果的な治療を目指します。

脳動静脈奇形に関するご相談や診察をご希望の方は、お気軽に当院の脳神経外科外来までお問い合わせください。

もやもや病

もやもや病は、脳の主幹動脈(内頸動脈終末部など)が進行性に狭窄・閉塞し、代償的に異常な血管網(もやもや血管)が発達する原因不明の疾患です。日本を含む東アジアに多く見られ、遺伝的要因が関与していると考えられています。

Fig.8 もやもや病に対する浅側頭動脈ー中大脳動脈バイパス術

もやもや病の正確な原因は不明ですが、RNF213遺伝子変異が関与するとされています。

家族内発症例が多いことから、遺伝的素因があると考えられます。

- 小児:

- 一過性脳虚血発作(TIA)による手足の脱力、けいれん、失語、意識障害など。

- 成人:

- 脳梗塞、脳出血、頭痛、認知機能障害など。

もやもや血管による頭痛やてんかん発作もみられることがあります。

- 画像検査:

- MRI/MRAで血管の狭窄と異常血管網の確認脳血管造影で特徴的なもやもや血管の描出SPECT/PETによる脳血流評価

- 内科的治療:

- 抗血小板薬、生活習慣管理、定期的な経過観察。

- 外科的治療(血行再建術):

-

- 直接バイパス手術(浅側頭動脈-中大脳動脈吻合術)Fig.8

- 間接バイパス手術(EDAS, EMS, Omental flapなど)

- 直接+間接バイパス併用術

予後 適切な治療を行うことで、脳梗塞や脳出血のリスクを抑え、症状の進行を防ぐことが可能です。早期診断・治療が重要となります。

聖マリアンナ医科大学では、脳血管疾患に対する専門的な診断と治療を提供しており、最新の技術を活用した低侵襲な治療も積極的に行っています。当院の脳神経外科専門医および血管内治療の専門医が、患者様一人ひとりに最適な治療法を提案し、安全かつ効果的な治療を目指します。

もやもや病に関するご相談や診察をご希望の方は、お気軽に当院の脳神経外科外来までお問い合わせください。

頚動脈狭窄症

頚動脈狭窄症とは、脳へ血流を供給する**頚動脈(主に内頚動脈)**が動脈硬化により狭くなる疾患です。狭窄が進行すると、脳梗塞や一過性脳虚血発作(TIA)のリスクが高まります。特に、高齢者や生活習慣病(高血圧・糖尿病・脂質異常症)を持つ方に多く見られます。

頚動脈狭窄症の主な原因は以下の通りです:

- 動脈硬化(最も一般的)

- 喫煙

- 高血圧・糖尿病・脂質異常症

- 慢性的なストレス

- 遺伝的要因

- 症状

頚動脈狭窄症は、初期段階では自覚症状がないことが多いですが、進行すると以下のような症状が現れます:

- 一過性脳虚血発作(TIA)

- 片側の手足や顔のしびれ・脱力

- 一時的な視力障害(突然の視野欠損や失明)

- 言語障害(ろれつが回らない、言葉が出にくい)

- 脳梗塞(重度の場合)

- 持続的な片麻痺

- 認知機能の低下

- 意識障害

頚動脈狭窄症は、以下の検査で診断されます:

- 超音波検査(頚動脈エコー):

- 狭窄の程度を測定CT・MRI/MRA:脳血管の状態や脳梗塞の有無を評価

- 頚動脈血管造影検査(DSA):

- 詳細な血流評価

頚動脈狭窄症の治療には内科的治療と外科的治療があります。

抗血小板薬(アスピリン、クロピドグレル)で血栓形成を防ぐ動脈硬化のリスク管理(血圧・血糖・脂質のコントロール)禁煙、食生活の改善、適度な運動

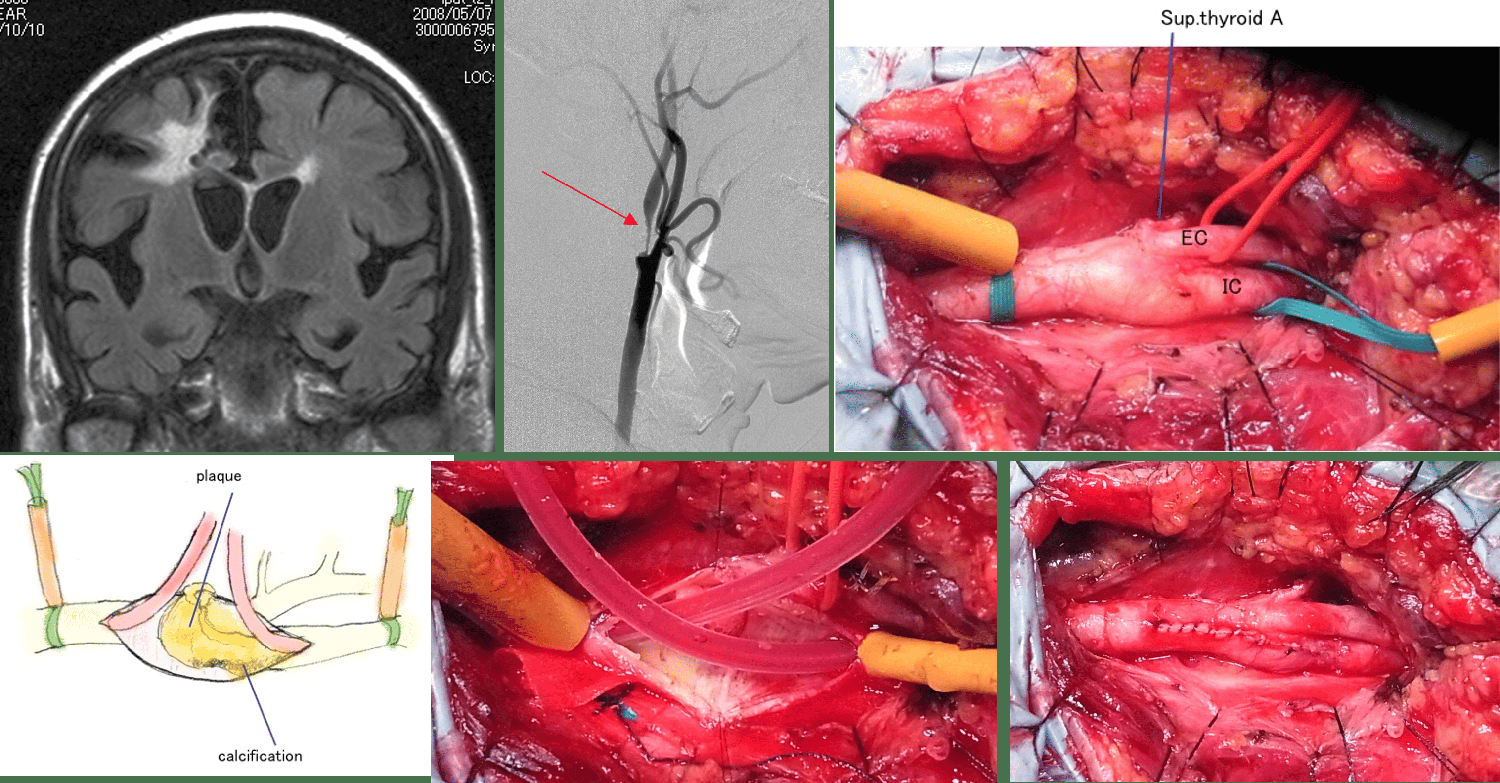

- 頚動脈内膜剥離術(CEA)

- 狭窄部のプラークを除去する手術 Fig.9

- 頚動脈ステント留置術(CAS)

- 狭窄部にステントを挿入し、血流を確保する治療

- 予防と生活習慣の改善

Fig.9 頚動脈狭窄症に対する頚動脈内膜剥離術

頚動脈狭窄症を予防・進行を抑えるために、以下の生活習慣改善が推奨されます:

- バランスの取れた食事(塩分・脂質を控える)

- 適度な運動(ウォーキングや軽い筋トレ)

- 禁煙・節酒

- 定期的な健康診断(特に高血圧・糖尿病・脂質異常症の管理)

聖マリアンナ医科大学では、脳血管疾患に対する専門的な診断と治療を提供しており、最新の技術を活用した低侵襲な治療も積極的に行っています。当院の脳神経外科専門医および血管内治療の専門医が、患者様一人ひとりに最適な治療法を提案し、安全かつ効果的な治療を目指します。

頚動脈狭窄症に関するご相談や診察をご希望の方は、お気軽に当院の脳神経外科外来までお問い合わせください。